鑑定内容 |

【衝突科学の基本①】

衝突とは、物体が他の物体と接触する現象を指します

その接触期間中には「運動量の交換」が行われます

自動車が衝突によって、車体には、なぜ損傷が発生するのか

という問題を力学的に考えると

車両の衝突は「弾性衝突」ではなく「塑性衝突」に極めて近く

そこに「運動エネルギーの損失」を伴うから車に損傷が発生するのです

![]()

【力と運動/運動の3法則】

物体の加速度とは、物体に力が働くことにより生じます

加速度が生じる過程において物体の重さや力が働く時間が関係します

力と運動の関係はニュートンが発見した3つの法則により

全ての事象が説明することが可能になります

| 第1、慣性の法則 | |

| 第2、運動方程式 | |

| 第3、作用・反作用の法則 |

![]()

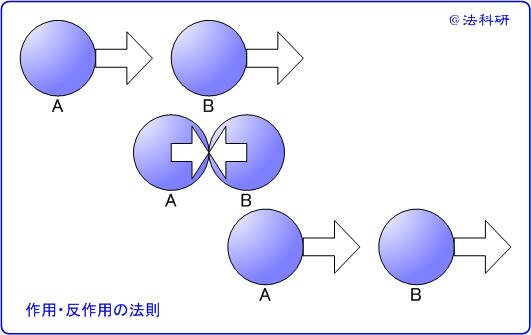

【作用・反作用の法則】

図のように2つの物体AとBが衝突すると

物体Aは物体Bを押し、物体Bは逆に動くまいとして抵抗します

このとき、AがBを押す力とBがAを押し返す力の大きさは

衝突のどの瞬間を見ても等しい

この作用・反作用の法則は交通事故の衝突を検証する上で必要不可欠です

![]()

【エネルギー保存の法則】

ある物を真上に投げると、初めに持っていた運動エネルギーは、

物体が上昇して速度が遅くなるにつれて減り、最高点に到着するとゼロになります

これとは逆に位置エネルギーは、高さが増えるほどに大きくなり、

最高点では最大の値となります

これは運動エネルギーが、位置エネルギーに変換したもので

運動エネルギーと位置エネルギー和は一定であり

この事実は物体に摩擦抵抗が働かないときに成り立ちます

エネルギーは、かたちを変えても量的に変わる事がない

というのが「エネルギー保存の法則」です

では、交通事故に置き換えます

仮に、質量mの車両にvの速度が生じているとき

この車両が持っている運動エネルギーは2/1mv2となります

従って、A車とB車が衝突した場合、衝突前後の運動エネルギーの状態は

エネルギー保存の方式により、↓式で示すことができます

| V10 | = | A車の衝突時の速度 |

| V20 | = | B車の衝突時の速度 |

| V1 | = | A車の衝突後の速度 |

| V2 | = | B車の衝突後の速度 |

| Ve1 | = | A車の有効衝突速度 |

| Ve2 | = | B車の有効衝突速度 |

| m1 | = | A車の質量 |

| m2 | = | B車の質量 |

![]()

【運動量保存の法則】

運動量とは、物体の質量「m」と、速度「v」の積であり

方向性があるからベクトル量です

例えば、質量m1速度vのA車が、質量m速度vのB車に追突し

衝突後のA車の速度v、B車の速度vになった場合に

これらの4つの速度の間には、運動量保存の法則により

↓の式と示すことができます

![]()

外部からの力が働かない限り、衝突前後における物体の運動量の総和は

一定となり、これを運動量保存の法則と、呼びます

![]()

| | 交通事故鑑定ホーム | 交通事故鑑定の世界 | |

| | ご相談のコツ | ご依頼のしかた | 証拠の集め方 | 交通事故鑑定の費用 | よくある質問 | |

| | 交通事故鑑定人の選び方① | 交通事故鑑定人の選び方② | |

| | 交通事故調査と捜査 | 交通事故調査の実際 | 交通事故鑑定の基礎 | |

| | 画像からの事故再現 | 作図による事故再現 | 受傷からの事故再現 | |

| | 衝突科学の基礎① | 衝突科学の基礎② | 人体受傷を科学する | |

| | 塗装/塗膜片の分析 | 塗膜-簡易鑑定 | 交通事故解析ソフ ト | |