鑑定内容 |

【塗装&塗膜片からの科学分析】

[車両痕跡や接触部分から塗装・塗膜片を科学分析し真実を導きだします]

交通事故の際、遺留物として車体に残るキズ(衝突痕)や塗膜片

その塗料成分を分析し、その結果から特定車両の判別、衝突プロセスを探ります

![]()

【塗膜が付着するしくみ】

車体に施されている塗装は

車体表面に薄く幕を形成しているに過ぎません

車体鋼板表面との結束力は非常に弱く

外力の影響を受け易いものといえます

車体表面上に衝突相手が接触し、擦れ合うとその表面は、摩擦力が発生し、

徐々に表面温度が上昇することで塗膜が融解して塗料を衝突相手物に付着させます

温度上昇に伴い融解量が増大し付着形状は太く、濃く変化します

つまり衝突時の衝撃が大きければ比例して付着量は増加します

衝突相手物の接触面に凹凸がある場合や

衝突の過程で接触面の形状が変化した場合は

表面物が剥がれ落ちち、衝突相手物に加圧方向を示す痕跡を残すことになります

つまり、衝突痕跡には衝突車両の塗膜が付着している、ということです

また、多くの塗膜は3層構造になっているために

衝突痕跡からの分析を行えば、

1次衝突よるものか2次衝突よるものかも識別が可能になると言うことです

![]()

【塗装/塗膜片より車種の特定は可能か?】

警察関係機関には、膨大な量の車種・年式別、塗膜データベースがあります

ですから、刑事事件では、特定可能です

ひき逃げや事故後逃走は絶対にムリです

民間 には、照合用の資料もデータベースもありません。

ですから、民事事件では、特定困難 です。

※但し異同識別は可能です。

この車両のココと、あの車両のココが接触した!←可能です

この車両のココと、あの電柱のココが間違いなく接触した!←可能です

交通事故では最初の小さな接触が大事故に発展するケースが多いのです

この初期接触を探るためにも、塗膜分析が必要不可欠なのです

塗膜の構造?塗装の構造は、以下の3層からなっている

上塗り(厚さ30~50um)中塗り(厚さ30~35um)下塗り(厚さ20~25um)

| 上塗り : 熱硬化性アクリル樹脂塗料 | |

| 中塗り : アルキド樹脂塗料 | |

| 下塗り : エポキシ樹脂塗料 |

塗装は車種・年式・部位によって異なり、同色車両でも成分に違いがでる

同一車両でも生産時期、生産工場により成分の違いがでる

また、車両使用環境、使用頻度や日焼けなどで成分の違いがでる

この成分を分析することで、車両の特定が可能になります

分析の精度は、極めて高く、事故後偽装しても容易に識別が可能です

![]()

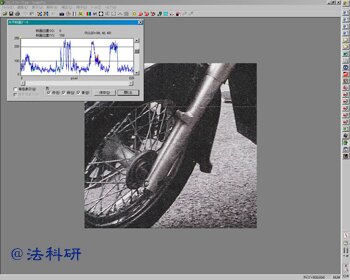

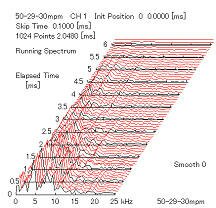

【塗膜の分析方法】

分析方法は採取された検査資料に赤外線を照射して吸収率をの違いを見る

「赤外線スペクトル法」、「走査型電子顕微鏡による断面の観察検査法」

顕微鏡に付随する「エネルギー分散型マイクロアナライザ」による検査法

などの検査法を用い塗料の元素分析を行い車両の特定を行ないます

赤外線スペクトル(模式)

エネルギー分散型マイクロアナライザ(模式)

これらの分析は様々場面で登場します

人身事故での運転者と歩行者の場合、歩行者被服からの塗膜片を検出し分析することにより、

正確な衝突位置、衝突方向なども解析可能になります

安全速度航行中に走行軌道が急に乱れ、反対車線などに飛び出し、

対面衝突事故を起こした車両を、くまなく分析すると、

車体下部に衝突箇所を発見する場合も多く

その衝突箇所の成分を分析し初期接触物を解明し交通事故の真実を探って行きます

![]()

| | 交通事故鑑定ホーム | 交通事故鑑定の世界 | |

| | ご相談のコツ | ご依頼のしかた | 証拠の集め方 | 交通事故鑑定の費用 | よくある質問 | |

| | 交通事故鑑定人の選び方① | 交通事故鑑定人の選び方② | |

| | 交通事故調査と捜査 | 交通事故調査の実際 | 交通事故鑑定の基礎 | |

| | 画像からの事故再現 | 作図による事故再現 | 受傷からの事故再現 | |

| | 衝突科学の基礎① | 衝突科学の基礎② | 人体受傷を科学する | |

| | 塗装/塗膜片の分析 | 塗膜-簡易鑑定 | 交通事故解析ソフ ト | |