鑑定内容 |

【人体に残る傷から事故を科学する】

[人体に残る損傷が交通事故に於いて極めて重要な証拠となります]

![]()

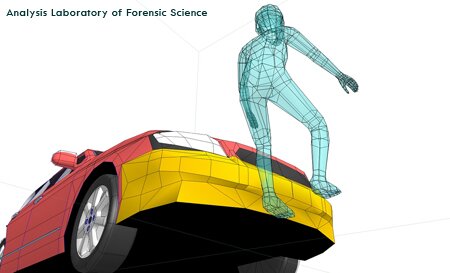

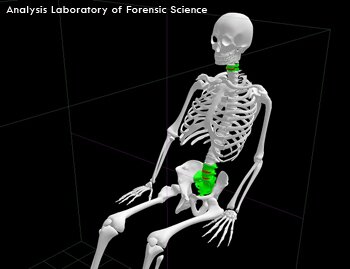

【生体工学】

交通事故で人は、どのようにして怪我をするのか?

この研究は"Injury Biomechanics"(傷害生体工学)と呼ばれています

事故による傷害発生を防ぐための科学"Injury Prevention"の基礎科学と位置付けされています

衝突時の人体の受傷メカニズムを「医学」と「工学」との両面から

機能的な連携を図り研究解析されているものです

研究の歴史は比較的新しく1980年代ヨーロッパにて活発的な研究が開始され

1990年代後半、日本にも紹介され研究が開始されました。

研究の最も難しかった点は医学と工学の狭間にあった科学だからでした

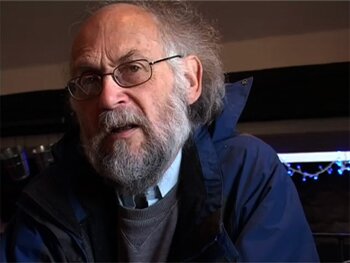

イギリスBATH大学で生体工学の専門家である

ジュリアン・ヴィンセント博士によれば

現在、医学(生物学)と、テクノロジー(工学)の間で

メカニズムが共有されている部分は 10% にすぎない。

と、説明されています

ですから、この科学は“スキマ科学”と呼ばれ研究者が非常に少ないエリアなのです

![]()

どのような分野で活躍しているのか

(後遺症、後遺障害認定、保険金詐欺)

各証拠と主張の有効性、整合性を検討する

医師の診断と工学メカニズムのギャップを埋める事により起訴準備の強化に繋がる

・・すごく簡単な例をあげると・・

例えば交通事故で頭部を強打し視力低下により後遺障害認定を申請

後日、アメリカのデータベース照会すると、このような発症例が無い事が確認

保険金詐欺の可能性が浮上、調査の結果、偽装申請と判明した

・・科学捜査の分野では・・

当初、交通事故死と判定され処理された事件を巡り死亡診断書を確認

その後、精査すると工学的な矛盾点である受傷痕跡を発見

・・スポーツ・・

競技中に事故が発生、医師による後遺障害診断書が出され等級が認定

しかし症状が改善せず再度診断を受けると重度症状と診断され保険会社と再交渉となり、

工学的因果関係を証明する報告書と診断書を再提出し再認定を得た

・・交通事故原因を探る・・

検案書の受傷がなぜ付いたのか・・医学的見解と工学的見解を総合判定する

すると、どの方向から検討しても否定されない一つの仮説が残った

(検案書で確認された受傷は携帯電話使用中に事故を起こし付いたものではないのか)

(そこで、手袋に受傷位置を書き、携帯電話を持ってみる・・疑問点が解決された瞬間)

一見、単純に思えるでしょうが

検案書には直接死因となる頭部や胸部は詳細に検証されますが、

指先や足先となると、実にあっさりしたものが多い

ですから、検案書だけを眺めてみても、真実は見えて来ません

この科学の特徴は、些細な事象にも同一整合性が求められます

受傷は強打によるもの、では何処に当たったのか、どうして当たったのか

全てに整合性が得られる仮説を立てて行き物理理論と工学理論で計算する

そして、得られたデータを総合解析する

すると、なぜが否定されない仮説が残る・・これが真実の場合がほとんどなのです

この科学は、その理論に整合性、正当性が存在するかと言った計算も出来るのです

ですから保険金詐欺など良からぬ企てをしても・・バレますよ

(最近のあの事件・・覚えていますよね♪)

医学と工学の隙間を埋める最新の科学なのです

上記とは別に、受傷痕跡から、その時、何が起きたのかを探る方法もあります

【法医学】

ヒトが撥ねられた時にできる特徴的な傷には大きく分けて3種類存在します

[衝突創]

体がバンパーやボンネットなど車体の一部に触れてできる傷

特徴は車高とヒトの傷の部分の高さがほぼ一致すること

車体部分の形状と傷の形が合う事

通常、大人の場合、普通乗用車のバンパーに当たると

膝の近辺が骨折することが多い、これをバンパー骨折と呼んでいる

しかし、これは道路状況、環境、ブレーキ状況などで変化する

それは、車の場合、急ブレーキを踏むと車高が10cm程度低下する

このような状況から、車の車種や進行方向、スピード、ブレーキ状況

が推定することが可能となる

[転倒創]

一度、車体に当たり、その拍子に道路やボンネットなどに激突した傷

二次的な傷の事

高速度で撥ねられた場合、二次的にボンネットにすくい上げられると

ブレーキの状況によって、ヒトは路上に投げ飛ばされる

このとき、ヒトは頭を強打することが多く、死に至るケースが多い

転倒創は死亡する場合もあれば、かすり傷程度のものもある

交通事故死と転落死では、同じような症状を呈するが

決定的な違いは、転倒創が存在するか否かである

[轢創]

転倒したヒトが車体に轢かれてできる傷

人体にタイヤ痕跡が残るのが特徴

傷口を精査すると、どの方向から轢かれたのか識別可能

一般的には衣服から轢き始めが起きるために

衣服も重要な証拠として考察することができる

轢創だけでは車体のどのタイヤによるものか識別が難しい問題がある

このような状況に至った場合、衣服に残された痕跡を精査し

対象車両がどのような軌道で走行したかが判別できる

実際の交通事故では、複雑な要因が重なり合って発生します

例えば、2輪車とトラックとの交通事故や

普通自動車とワンボックカーの交通事故

さらに、一次衝突後に電柱に衝突した交通事故など

これら複雑な交通事故でも、人体に残された痕跡を精査し

現場状況と擦り合わせて検証することで、幾重もの糸口が見えてきます

![]()

| | 交通事故鑑定ホーム | 交通事故鑑定の世界 | |

| | ご相談のコツ | ご依頼のしかた | 証拠の集め方 | 交通事故鑑定の費用 | よくある質問 | |

| | 交通事故鑑定人の選び方① | 交通事故鑑定人の選び方② | |

| | 交通事故調査と捜査 | 交通事故調査の実際 | 交通事故鑑定の基礎 | |

| | 画像からの事故再現 | 作図による事故再現 | 受傷からの事故再現 | |

| | 衝突科学の基礎① | 衝突科学の基礎② | 人体受傷を科学する | |

| | 塗装/塗膜片の分析 | 塗膜-簡易鑑定 | 交通事故解析ソフ ト | |