鑑定内容 |

【光学解析法】

ヒトの目で見えない筆跡や筆跡痕跡、偽装された文字の識別は

光学的な手法・方法を行うことで識別が可能になります。

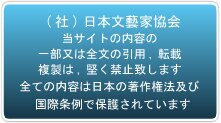

(モアレ分析)

![]()

【光学解析による筆跡鑑定の方法】

偽造された文字や意識的に変更された筆跡また不明文字の解析に有効とされる手法です。

光学解析には「赤外線検査法」「紫外線解析法」「蛍光検査法」「斜光検査法」

など多種多様な分析方法があます。

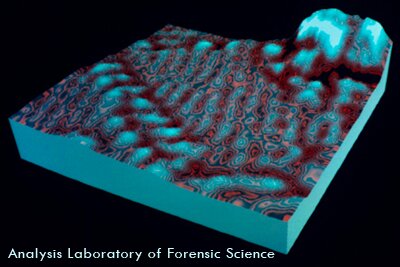

その代表格といえる赤外分光法を応用した最新分析機器をご紹介します。

近赤外分光法によるイメージング測定を可能にした最新分析装置

(実は日本で開発されたもので、今後世界の警察市場に投入期待される優れものです)

これ1台で様々な分析試験が行えます。

まずは簡単に何が出来るのか?

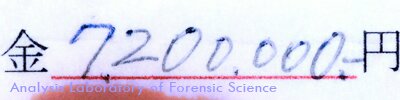

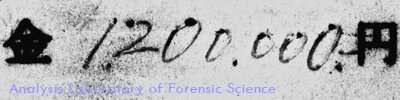

例えば、後書きされた筆跡や改竄された筆跡でも

分光法によるイメージング測定を実施すると

さまざまな事象を明らかにする事が出来ます。

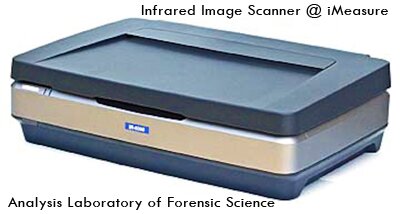

元の画像

↓

紫外線解析

↓

赤外スキャン

この手法は近赤外分光法を応用した検査です。

【近赤外分光法】

分析対象とする物質に対して、近赤外領域の光の吸収や発光を近赤外光の波長

あるいは波長の関数として計測すると、近赤外スペクトルを得る事が出来ます。

近赤外スペクトルには多くの場合物質の「振動スペクトル」が現れます

「振動スペクトル」は、いわば「物質の指紋」であり、物質の同定に優れています。

物質の振動に関わる情報を持ったスペクトルを扱う点で、近赤外分光法は

赤外分光法と緻密な関係を持つ分光法の一つです。

近赤外スペクトルには赤外スペクトルよりも高エネルギーの振動状態の情報が

含まれているので赤外スペクトルのみから得られる情報よりも

詳細な描像を得る事が出来るのです。

【近赤外線分光法によるイメージング測定の実際】

(A.透過法)

試料を通り抜ける光の割合をイメージング測定する方法です。

透過法は光軸に沿った試料の情報を得る事ができます。

(B.反射法)

近赤外線分光法でもっとも多用されている方法です。

測定光は反射された部分で試料の内部に入り込み拡散されて出て行きます

単なる表面の反射[鏡面反射]では反射光に試料内部の情報が含まれませんが

拡散反射光には試料の内部の情報が含まれています。

試料の吸収が弱く照射した近赤外光の多くが透過してしまう場合には、

資料の裏側に拡散反射板を置き測定光を反射させて測定を行います。

この方法を近赤外光による透過反射法と呼ぶ。

近赤外線分光法によるイメージング測定は検査試料の

分子構造や状態を知るために使用されます。

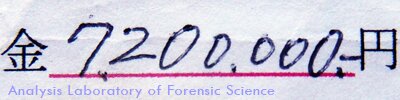

上記の写真では、インクの分子構造が違うことで最初に書かれた文字が浮かび上がります。

(超簡単に言えば見えないものが見えてくる)

分光化学の基礎知識があれば、応用の幅は無限大 です。

![]()

【応用される光学検査法】

赤外線検査、紫外線検査は様々な個所で応用されます。

例えば、経年劣化した文字の復元。

ある訴訟前事案、骨壷に書かれた名前が消えてしまい、どの壺が誰のお骨か判別できない。と

現地に光学検査機材を持ち込み簡易ラボを作成「赤外検査」を行うと

薄ら見えるも、名前までは識別できませんでした。

住職に話を聞くと、以前は朱色の文字と墨色の文字が存在していたとの事でした。

そこで、紫外線を応用した「蛍光検査」が行われました。

蛍光検査は、紫外線照射による紫外線領域を排する方法で

可視領域で起こる変化を蛍光として可視化し、画像として記録します。

これは、物質を透過・反射する際、分子の運動の状態に

変化が確認される事象を応用します。

じつは、ヒトの目は光の領域のごく一部しか可視化できません。

ですから、そこに存在していても見えないもの、見えなくなったものが多く存在します。

この「光学検査法」は目に見えないものを可視化する科学技術です。

ですから、科学捜査の様々な場面に応用され使用されています。

![]()

|筆跡鑑定ホーム|筆跡鑑定の歴史|

|筆跡鑑定とは|自称筆跡鑑定人の世界|筆跡鑑定人の選び方|

|依頼前のポイント|依頼のしかた|よくある質問|コピー文書の鑑定|

|筆跡鑑定の方法|視覚的分析法|数値的分析法|

|光学解析法|顕微鏡解析法|筆圧/痕跡検査|インク・紙の成分分析|筆跡鑑定ソフト|

|バイオメトリクス|筆跡研究の実力|